中国企业报集团主管主办

中国企业信息交流平台

近日,为深入贯彻关于加强和改进民族工作的重要思想的核心要义,帮助青年学生进一步铸牢中华民族共同体意识,培养和塑造青年群体“中华民族一家亲”的胸怀和担当,哈尔滨理工大学马克思主义学院同心圆民族团结实践团以“汇聚共同文化 绘就最大同心圆”为实践主题,赴黑龙江省大庆市开展为期5天的暑期社会实践。

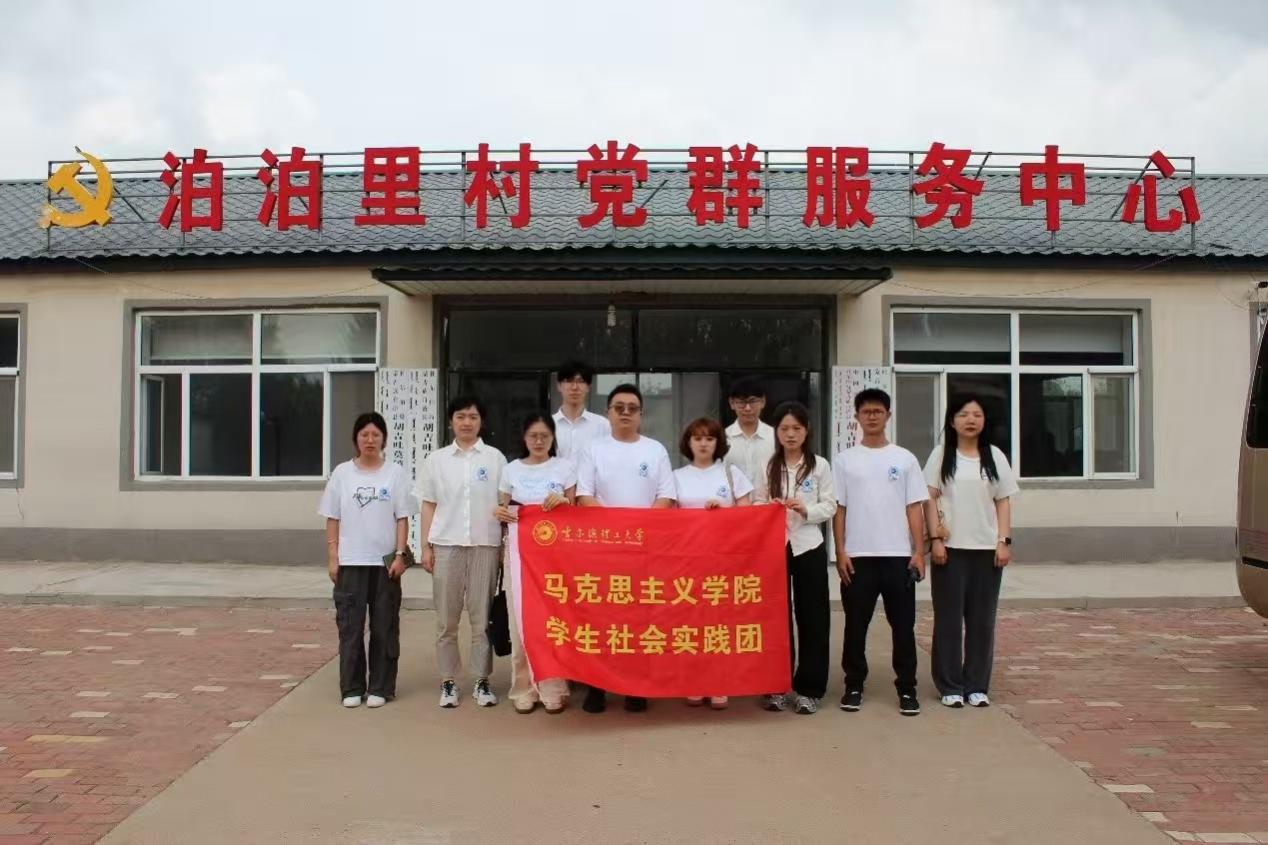

图为哈尔滨理工大学马克思主义学院同心圆民族团结实践团

黑龙江省大庆市于2024年获评第十一批全国民族团结进步示范市,在大庆精神、铁人精神的时代精神引领和感召下,秉承以精神传承赋能产业振兴与教育帮扶,持续推动各民族就业融合、人才共育,走出了一条以铸牢中华民族共同体意识为民族建设工作主线,扎实推进民族团结共荣的城市建设之路。哈理工同心圆实践团正是循着民族团结建设的多维实践领域,在行走中展开“民族团结”实践大学堂,不断加深实现中华民族共同富裕的现代化必须坚持以铸牢中华民族共同体意识为根基,推动民族地区在经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面工作协调发展的思想认识。

在大庆市杜尔伯特蒙古族自治县,实践团深入调研走访了黑龙江省内唯一一所蒙古族初高中一体化培育中学——杜尔伯特蒙古族自治县蒙古族中学(以下简称蒙中)。在与蒙中师生代表座谈的过程中,蒙中副校长张来祥详细介绍了该校“大思政”课堂建设的具体实践,在环境育人方面,学校建设爱国主义教育与民族团结教育相融合的红色文化长廊,育人无声,润物无痕;在实践育人方面,学校的民族团结宣传教育覆盖全体师生,不仅每学期定期为学生开设红色主题实践团课,还针对教师开展专题培训,将红色故事与中华优秀传统文化融入教学研讨。此类红色教学实践活动的开展,增强了全校师生对中华民族共有精神家园的认同感,为铸牢中华民族共同体意识夯实根基。

教师代表与蒙中副校长张来祥座谈

随着两校就民族团结实践经验的深入交流,进一步达成“大思政”一体化建设共识,两校约定共同建设民族团结实践基地及大中小思政教育一体化建设研究基地,旨在通过理论贯通与实践联动,共同搭建线上虚拟教研室,定期开展集体备课会,共享优质思想政治教育资源,深入挖掘民族团结元素,讲好各民族团结奋斗的红色故事,更好地实现铸牢中华民族共同体意识,进一步夯实党的精神谱系在青少年群体中的传承根基。

在东北,有一个独特的群体——站人,他们因清中期的驿站制度而汇聚于此,巩固东北边疆,与当地的蒙古族骑兵共同戍边卫国、抵御外辱。300多年来,他们在守护驿路和开拓荒原的过程中,逐步书写了一部驿站文化与草原文化交融共生的壮丽篇章。

哈尔滨理工大学马克思主义学院副院长张璐杨在站人文化座谈会上发言

哈尔滨理工大学同心圆实践团与大庆驿站文化研究会专家代表进行座谈。双方就站人文化研究达成一定共识,站人文化中蕴含的民族融合智慧,是丰富民族文化宝库的重要资源,更是铸牢中华民族共同体意识的鲜活素材。驿站文化的发掘和保护,既丰富了中华民族共有精神家园的内涵,又促进民族区域文化的融合。在未来,地域文化的研究更要走向服务区域经济发展的新路,实现基层社会经济发展与文化保护研究同向发力,良性互动的新局面。通过此次座谈,实践团师生更加深刻理解“各民族像石榴籽一样紧紧相拥”的历史逻辑,从文化根脉中汲取对中华民族共同体的认同感与归属感。

实践团走进大庆市杜尔伯特蒙古族自治县胡吉吐莫镇泊泊里村,在党群服务中心与镇党委副书记赵成君、支部干事王艳涛深入交流,深刻学习感受基层民族团结建设实践的具体经验,促进理论与实践之间的衔接转化。实践团深刻认识到基层党建工作夯得实不实,直接关系到民族团结工作建设成效能否惠及每个人。只有坚持党的领导,在民族团结实践工作中坚决贯彻各民族平等是民族团结的前提与基础这一根本共识,才能真正开创“民族团结一家亲”的生动局面。在讨论学习过程中,实践团就区域经济发展痛点进行了调研与反思,当地经济依托大庆市的建设基础和各级领导的不断改革创新,已经取得较好的发展成果,但是当地产业经济发展仍然存在缺少系统整合与产业提升不足的问题,未来在打造本地品牌,提升产品附加值等领域还应加大力度推进,进一步做好民族地区经济发展大文章。

实践团在胡吉吐莫镇泊泊里村实践调研

此次社会实践,实践团以弘扬中华优秀传统文化,铸牢中华民族共同体意识,树立民族团结一家亲的家国情怀为初心,在以脚步丈量山川大地的同时,将祖国和人民写进心间。未来,实践团还将与大庆市各级各界深化合作,将科研成果转化为红色研学项目和文旅开发新契机,为促进民族区域文化、经济发展添砖加瓦,以教育家精神为指引,贡献社会力量。

相关稿件